案例简介:青海省西宁市中级人民法院以(2020)青01刑终288号裁定书认同了西宁市城中区人民法院(2020)青0103刑初252号刑事判决。其基本事实为:2020年4月初,被告人李某甲(中石化分公司业务员)、车丙(中石化加油站站长)二人经商议后,由被告人李某甲提供长期未使用且存在余额的加油卡信息,后车丙授意被告人蔡某乙(加油员)负责通过公司系统以挂失补办新加油卡的方式,将被害人加油卡内的现金转移到新卡中,再由被告人车丙对外出售并从中获利。截至2020年5月12日,三被告人通过上述方法补办新加油卡1071张,涉及金额1,923,251.52元。后退还补办的加油卡360张,涉及金额共计622,266.86元,并主动退现金50万元;侦查机关扣押未出售加油卡45张,涉及金额79901.78元,公司冻结已出售的加油卡665张,涉及金额202,310.64元,侦查机关追赃15.8万元,三被告人家属退赔366,794.66元,已挽回全部损失。一审人民法院认定,三被告人以非法占有为目的,通过挂失补办他人加油卡的手段,秘密窃取他人加油卡内钱款192万余元,三人均构成盗窃罪,其中蔡某乙有认罪认罚情节,李某甲、蔡某乙、车丙分别依盗窃罪判处有期徒刑11年、11年和10年。二审法院的裁定认可了上述判决。

综合研判,西宁市城中区人民法院(2020)青0103刑初252号刑事判决存在着若干不准确之处,如本案实行行为的认定、被害人的判定、本案的行为对象是财物还是债权凭证、行为对象性质对本案的影响、主犯的认定、具体数额的认定,均不无争议之处。本文择其具有共性的四个问题展开论述,以期与审判者研讨、与同仁们共商。

一、本案致害行为的判定

无论是在一审法院的判决书还是二审法院的裁定书中,均认定本案的实行行为为秘密窃取,窃取的对象是加油卡持卡人的财物,这本身就存在着认识的偏差。加油卡(亦可推广至企业会员储值卡)与信用卡中的借记卡都是一种债权凭证,取得其他权利人债权凭证的行为是否就构成对财物的转移占有,是一个值得深入研究的问题。通常情况下,以加油卡为手段的盗窃主要有两种表现:盗卡盗窃与补卡盗窃。

盗卡盗窃是指窃加油卡后,利用卡片转移卡内债权的行为。虽然盗窃的是债权凭证,但最终通过该债权凭证获得了财产所有权,可以构成盗窃罪。本案中,李某甲、蔡某乙、车丙三个人不存在盗窃加油卡的情况,也不存在盗卡盗窃的事实。

补卡盗窃分两种情形:原始持卡人补卡盗窃与冒充他人补卡盗窃。前者是指行为人利用自己的加油卡或者银行卡、其他企业会员储值卡套取别人的存款,以银行卡为例,A将自己的银行借记卡借给B存在放私房钱,某日A挂失补办借记卡并转走了卡中B存入的20万元。后者是指行为人利用自己所掌握的持卡人的身份证明材料,如其他人的公民身份证、企业营业执照副本及有效盖章等有效证件,到加油站进行加油卡的挂失、补办并取得他人的所存款额。冒充他人补卡盗窃在挂失、补卡的形式上与原始持卡人补卡盗窃十分相似,但因其不具备原始持卡人身份,故其行为方式与盗卡盗窃极为相似。

原始持卡人补卡与冒充他人补卡都存在着偶然性或者极为苛刻的条件,但是中石化加油站的工作人员或单独、或者联合外部人员实施的挂失、补卡行为则容易得多。在内部人员单独或者参与实施的补卡行为中,内部工作人员忽略身份证件要求或者拒不履行对申请补卡人的身份核对。即使该类行为中存在着外部人员冒充原始持卡人的场合,也根本上达不到以假乱真的程度,这是与冒充他人补卡诈骗的实质差别。

在单位内部人员参与或者单独实施的上述行为中,单位内部人员利用了工作上的便利还是职务上的便利,是本案的一个核心。本案在认定中,一审法院与二审法院均认定三人利用了“工作上的漏洞”,“工作上的漏洞”隐指的含义为工作上的方便,是一种在此工作的人均可得到的机会,如每个员工包括临时工均可利用工作方便到财务室拿走现金。然而,补办储值卡并不是每一个在加油卡工作的人均能得到的机会,显然不是工作上的方便,而是利用了职务上的便利。

职务便利是履行其职位义务时所具有的便利条件,在侵犯财产犯罪中则是指“本人的职权范围内,或者因执行职务而产生主管、经手、管理单位的资金或者客户资金等权力。”本案中需要评价的核心是债权凭证的非法获得,他人非法获得债权凭证后的加油行为仅是危害实现的手段,显然蔡某乙的擅自挂失、补卡的行为是本案的致害行为,也是本案的实行行为,李某甲提供加油卡持卡人信息的行为是事前的预备行为,车丙向加油的车主兜售补办的加油卡的行为是事后的销赃行为。

我们不妨再重新理顺一下本案中的各种关系:中石化加油站系加盟中石化公司的独立经营企业,代理后者进行储值卡发行、补办、充值、注销事宜,所有储户的信息均由分公司管理。因此,加油站工作人员办理加油卡相关事宜,其权利来源于中石化公司的授权,系其职务行为,即使其擅自挂失、补办加油卡的行为对中石化公司构成了虚构事实的欺骗,但对外仍构成依据委托授权而形成的职务行为,该储值卡仍然为有效的债权凭证。

在原始持卡人补卡盗窃和冒充他人补卡盗窃中,中石化公司尽到了应尽的审查、核实义务而仍然不能发现其虚构或者隐瞒的事实,如非企业代表人冒充企业使用企业营业执照副本以及盖章的复印件申请补办储值卡,完全系债权人的过错造成,银行或者企业根本不需要承担相应的责任。在本案中,蔡某乙的行为直接导致了加油卡持卡人的油卡作废,债权凭证的失效与加油站工作人员恶意取得补办的新加油卡系中石化公司自身的过错所造成,因此中石化公司需要对储值卡持有人承担相应的赔偿责任。

把本案的行为视为补卡盗窃,根本的问题在于混淆了挂失、补办储值卡的申请人、申请依据以及加油站员工在其所起的作用,混淆了工作上的方便与职务的便利,进而导致了行为性质的认定不清,同时,该司法附带产生了免除债务人履行合同的过错责任的效果。在相应的司法裁判中,(2013)惠东法刑二初字第150号判决书认定较为准确:加油站主管朱某利用相关信息自行进行挂失、补卡系利用了职务便利,构成职务侵占罪。

二、行为对象的实质影响

把加油卡内的存款额视为财物,是本案司法裁判认定的一个重要支点。其朴素的司法观念是把现金存入加油卡中,相当于把钱放在了盒子里。现在盒子被人转移走了,里面的钱自然也转移了占有。当行为人完成了财物占有的改变,就构成了盗窃的既遂。把加油卡内储存的钱视为把钱放在盒子里或者视为银行卡内的存款,都是本案认识错误的表现。

把加油卡中的金额视为把钱放在盒子里,彻底混淆了物与债权凭证的区别。放在盒子里的钱,直接拿出来就可以通过其使用价值满足人们的某种需求;加油卡里的金额只能通过加油卡来加油,并且只能在中石化的加油站实现,即要求他人实施特定行为满足人们的某种需求。同样,把加油卡里的金额视为银行卡的存款也有一定的错误,虽然二者均能够体现债权,但随着金融行业的发展,尤其微信、支付宝等支付平台推广使用,银行卡中的存款可以进行分割、使用,已经展现出了“债权物权化”的发展趋势。相反,加油卡中的金额只能在加油站使用,并不具有广泛的适用性。因此,取得加油卡的金额只能是取得了相应的债权,而不是取得了具体的物。

能否将加油卡视为提单并进而视为物?并不能。物灭失之后,不可能重新出现;债权凭证灭失后,通过其他关系进行证明后,仍然可以证明债权债务关系的存在。提单灭失后,可以用其他方式证明来人具有提取货物的权利,因此,提单也是债权凭证。此外,加油卡内存款数额虽然是不变的,但其转化渠道是购买汽油加入汽车中。随着油价变化,汽油的数量也会发生变化。无论是从加油卡内的金额还是将来能购买的汽油数量来看,其变化性能表明其根本不可能是物。

没有特殊限定的情况下,债权与物权均可自由转让给他人,其具体转让即是物的交付或者债权凭证的交付。作为加油卡而言,单纯的卡片并没有任何价值,其价值的体现为所代表的持卡人与中石化公司之间的债权债务关系。因此,对于加油卡只能视为债权凭证,李某甲、蔡某乙和车丙的行为对象为加油卡,侵犯了他人的债权,并最终侵犯了他人的所有权。

除了银行卡存款这一针对银行的债权具有“债权物权化”的特征外,其他单位的债权均无法体现这一特性。除上述分类外,对本案具有差别价值的储值卡还有另外一种分类:记名会员卡与不记名会员卡,二者的区分标准为会员卡的发行企业是否将持卡人进行明确记录。不记名会员卡没有挂失、止付、补办功能,可以视同为货币的“占有即所有”模式,记名会员卡则具有此项功能,使债权凭证具有持卡人的身份属性。本案中,上述三人恰恰是利用了记名加油卡的挂失、补办功能,获得了对加油卡的占有。

三、本案中被害人的判定

把债权债务关系中的债权人直接判定为刑事案件的被害人,是本案司法认定又一个值得商榷之处。

众所周知,犯罪与被害之间是一种共生关系。犯罪行为发生后,认定真正的受害人具有十分重大的意义:首先,认定被害人是区分罪与非罪的前提。被害人作为犯罪侵害的直接对象,其损害程度将作为某些犯罪的构成要件,因此,如果要确认这些犯罪,就必须考虑到被害人的具体情况。比如,典型的过失犯罪,就要重点考量被害人受害的法定情况,如果没有发生法定危害结果,则不构成过失犯罪。其次,认定被害人是区分此罪与彼罪的关键。刑法的某些条文直接将被害人的不同身份和所受伤害的不同程度规定为不同的犯罪,认定被害人并确定被害人的身份或所受伤害程度就成了区分此罪与彼罪的关键,从而决定犯罪人将承担不同的刑事责任。再次,认定被害人的受损害程度决定量刑情况。根据法律规定,量刑的根据包括犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和犯罪对社会的危害程度等。其中,犯罪情节就包含被害人的状况及其受到损害的情况。

李某甲提供加油卡信息,蔡某乙以挂失补办新卡的方式转移资金,车丙对外出售新卡并从中获利,那么该三人合谋共同犯罪的行为最终侵犯了谁的利益,即被害人到底是谁将是本案定性的关键。如前所述,加油卡与信用卡中的借记卡都是一种债权凭证,但取得其他权利人债权凭证的行为并不意味着构成对财物的转移占有。因为当原有加油卡的持卡人发现油卡作废后,势必要求中石化公司补办油卡并恢复原有卡内金额,而鉴于债权凭证的失效系中石化公司自身的过错所造成,中石化公司势必要对储值卡持有人承担相应的赔偿责任,因此储值卡持有人实际上并没有遭受损失,故其并非此案的被害人。在中石化公司承担赔偿责任后,其便有了财产损失,很显然成为了真正的被害人。

简言之,如果是因为债权人的自身的原因引起犯罪行为导致的债权受到损害,债权人则无权要求债务人履行一次债务后重新履行义务,则债权人是被害人;如果是因为债务人的过错引起犯罪行为导致债务被履行,则不构成对原债权人债务免除的理由,债务人仍然需要履行债务。其中,债权人的权利根本没有受到侵害,债务人是刑事案件的被害人。本案中存在着引起犯罪行为过错的一方是债务人,所以中石化公司是本案的被害人。

四、本案犯罪结果的计算

综上,本案系加油员利用职务便利骗取企业重新出具了债权凭证,并将该债权凭证予以出售的行为。如何评价加油站员工给中石化公司造成的损失?具体到本案中,根据判决显示,以下数字需要予以重点关注:(1)三名被告人共补办新加油卡1071张,涉及金额1,923,251.52元;(2)三名被告人退还补办的加油卡360张,涉及金额共计622,266.86元;(3)侦查机关扣押未出售加油卡45张,涉及金额79901.78元;(4)公司冻结已出售的加油卡665张,涉及金额202,310.64元;(5)三名被告人主动退现金50万元,侦查机关追赃15.8万元,三被告人家属退赔366,794.66元。

本案的裁判者认定,三名被告人造成了原始持卡人的损失,损失的金额为192万元,且不存在犯罪未遂的数额。该判决至少可以看出有三处不妥:其一,本案的被害人系中石化公司而非;其二,192万元是债权而非所有权;其三,债权并不以其转移作为犯罪的既遂点。因此,不能以加油卡所涉的全部金额认定为犯罪结果,故以全部1071张新加油卡(涉及金额1,923,251.52元)为犯罪结果不准确。即使是盗卡盗窃,也需要按照所使用的实际金额计算,按所涉的全额计算根本就是匪夷所思。

同样,三名被告人主动退现金50万元,侦查机关追赃15.8万元,三被告人家属退赔366,794.66元三个部分也不是中石化公司的实际损失。虽然本案判决书中并未提及,但司法实践中经常出现的以加油卡金额的九折或者八折销售记名加油卡的行为,因此会存在卡片记载金额与实际销售金额的差异。同样,侦查机关的追赃存在着向三人追缴卖卡所得、向购卡人追回卡片两种情况,所以退、追、赔部分也不能准确衡量被害人损失。

中石化的损失,主要是指三被告人给他人加油换取现金部分或者其他购卡人依据该卡加油部分,系由司法机关认定为犯罪后予以追缴的部分。根据全部的数额综合评判,三名被告人补卡1071张,公司及侦查机关共处理1070张。对于没有售出的加油卡,包括三名被告人退还的360张(涉及金额622,266.86元)和侦查机关扣押的45张(涉及金额79901.78元),由于尚未构成对中石化公司汽油的转移占有,因此不应认定为犯罪结果。再次,对于公司冻结已出售的加油卡665张(涉及金额202,310.64元),鉴于也未构成对中石化公司汽油的转移占有,因此也不应认定为犯罪结果。

综上,本案中中石化公司因三人的补卡并销售行为所导致的损失为:1,923,251.52-622,266.86-79,901.78-202,310.64-158,000.00=860,772.24(元)。根据当时的刑法规定和司法解释,需要依职务侵占罪判处五年以下有期徒刑。

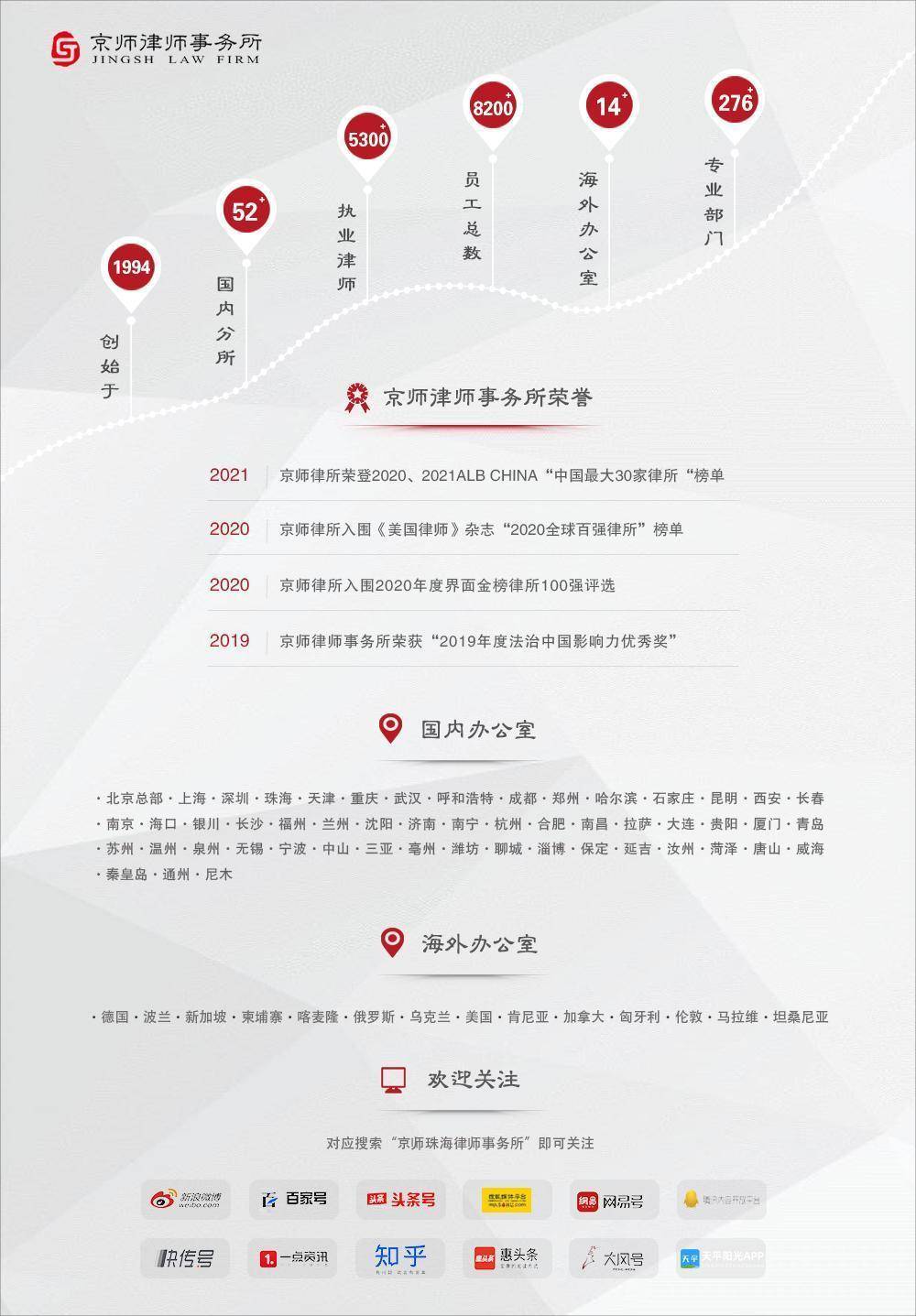

郑飞 律师

刑法博士 商法博士后

京师律所刑委会副主任

北京市京师(上海)律师事务所

刑事一部 主任

娄爽 律师

北京中伦文德(天津)律师事务所 高级合伙人

天津仲裁委仲裁员

天津工业大学 法律硕士校外导师