摘 要

在民事诉讼中,权益保障的时效性与确定性始终是当事人关注的核心。诉前保全作为诉讼程序启动前的“先手防御”,通过提前控制争议财产或限制特定行为,为后续诉讼的顺利进行及生效裁判的执行提供了关键保障。近年来,随着商事纠纷、知识产权侵权等案件数量攀升,诉前保全的适用场景日益广泛,其程序规范性与实务操作技巧也成为法律实务界关注的焦点。本文结合现行法律法规及司法实践,系统梳理诉前保全的核心要点,为法律工作者及当事人提供实务指引。

关键词

诉前保全;财产保全;行为保全;司法审查;程序规范

一、

诉前保全的定义与重要性

(一)诉前保全的法律定义

根据《中华人民共和国民事诉讼法(2023修正)》第一百零四条规定,诉前保全是指利害关系人因情况紧急,若不立即申请保全将使其合法权益遭受难以弥补的损害,可在提起诉讼或申请仲裁前,向被保全财产所在地、被申请人住所地或对案件有管辖权的人民法院申请采取的保全措施。其核心特征在于“诉前性”——保全措施的启动早于诉讼或仲裁程序,且以“情况紧急”和“难以弥补损害”为法定前提。

(二)诉前保全的实务价值

1.权益保障的时效性:实践中,债务人转移财产、侵权人销毁证据等行为往往具有突发性。诉前保全通过“紧急介入”,可快速冻结争议财产或限制侵权行为,避免权益受损状态持续扩大。最高人民法院2023年司法统计数据显示,诉前保全案件中,约70%的申请人因“对方存在明显转移财产迹象”而申请,保全后财产流失风险降低约65%。

2.诉讼效率的提升:诉前保全固定了争议财产或行为状态,减少了诉讼中对财产权属、侵权范围等事实的举证难度,同时为后续调解或执行奠定基础。据某省高院调研,经诉前保全的案件,调解成功率较未保全案件提高20%,执行到位率提升35%。

3.市场秩序的维护:在知识产权、商业秘密等领域,诉前行为保全(如禁止发布侵权产品)可及时遏制不正当竞争,避免市场主体因“抢跑行为”陷入不可逆的竞争劣势。《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》明确,对涉及核心技术、知名品牌的侵权行为,应依法及时审查行为保全申请,体现了司法对创新保护的“前端介入”。

二、

诉前保全的实务难点与地区法院态度差异

(一)核心审查标准的实务争议

1.“情况紧急”的认定尺度:法律未对“情况紧急”作出具体界定,实践中各地法院审查标准差异显著。例如,长三角地区法院多将“对方账户余额骤减”“动产即将转移”等客观事实作为紧急性依据;而部分中西部法院则要求申请人提供“48小时内可能发生损害”的直接证据(如对方签署的财产转让协议)。某中院2022年保全裁定显示,因“紧急性证明不足”被驳回的申请占比达25%。

2.“难以弥补损害”的证明难度:财产保全中,“难以弥补损害”通常指向财产灭失或价值贬损(如鲜活易腐物品);行为保全中则需证明侵权行为将导致市场份额流失、商誉受损等非财产性损害。例如,在某技术秘密侵权案中,申请人虽主张“技术泄露将导致产品竞争力下降”,但因未提供市场调研数据或损失预测报告,被法院以“损害可通过金钱赔偿弥补”为由驳回保全申请。

3.担保要求的弹性空间:根据《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定(2020修正)》第五条,诉前财产保全原则上需提供相当于请求保全数额的担保,但“情况特殊”可酌情调整。实践中,北京、上海等地法院对上市公司、大型企业的信用担保接受度较高,而中小城市法院更倾向于现金或不动产担保。某基层法院统计显示,因担保形式不符合要求被驳回的申请占比约15%。

(二)地区法院的审查态度分化

受经济发展水平、案件类型分布等因素影响,各地法院对诉前保全的审查趋于“类型化”:

经济活跃地区(如珠三角、京津冀):更注重保全效率,对知识产权、金融借款等新型案件的保全申请持开放态度。例如,深圳法院对跨境电商侵权案件,允许以保险公司保函作为担保,并在48小时内完成审查;

传统产业集中地区(如东北老工业基地):对涉及企业生产设备的保全更谨慎。根据《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第五条,法院倾向于“活封”(允许继续使用设备)而非“死封”,避免企业因保全陷入经营困境;

基层法院与中院:基层法院因案件量庞大,对简单财产(如银行账户)的保全审查较快,但对复杂财产(如股权、应收账款)的权属核实更严格;中院则更注重法律适用统一性,对“难以弥补损害”等抽象标准的论证要求更高。

三、诉前保全的注意事项与必要材料

(一)关键注意事项

1.担保的充分性与合规性:申请人需根据《财产保全规定》第六条提供担保材料。若以财产担保,需附权属证明(如房产证、银行存款证明);若以保证担保(如保险公司保函),需明确保证范围及责任承担方式。特别提示:担保财产价值需覆盖可能的保全错误赔偿风险,否则法院可责令追加担保(《财产保全规定》第五条第三款)。

2.保全范围的准确性:根据《民事诉讼法(2023修正)》第一百零五条,保全限于请求范围或与本案有关的财物。实践中,超范围保全(如冻结与争议无关的第三人账户)可能引发被保全人异议,甚至导致申请人承担赔偿责任(《财产保全规定》第二十三条)。

3.后续诉讼的及时性:申请人需在法院采取保全措施后30日内提起诉讼或仲裁(《民事诉讼法(2023修正)》第一百零四条第三款)。逾期未起诉的,法院将解除保全,且可能影响后续诉讼中对“情况紧急”的认定。

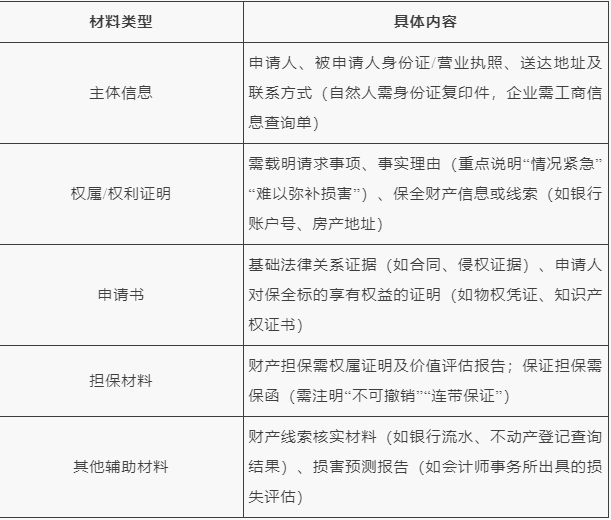

(二)必要申请材料清单

依据《财产保全规定》第一条及司法实践,完整的申请材料应包括:

三、

结语

诉前保全是诉讼程序中的“关键先手棋”,其成功与否直接影响当事人权益实现的可能性。实务操作中,需精准把握“情况紧急”“难以弥补损害”的证明标准,重视担保材料的合规性与充分性,并结合地区法院的审查偏好调整策略。对于法律工作者而言,既要熟悉《民事诉讼法》《财产保全规定》等核心法规,更需关注各地法院的司法指引与典型案例,方能为当事人提供更具针对性的保全方案。唯有程序规范与实体论证并重,诉前保全才能真正发挥“防患于未然”的制度价值。

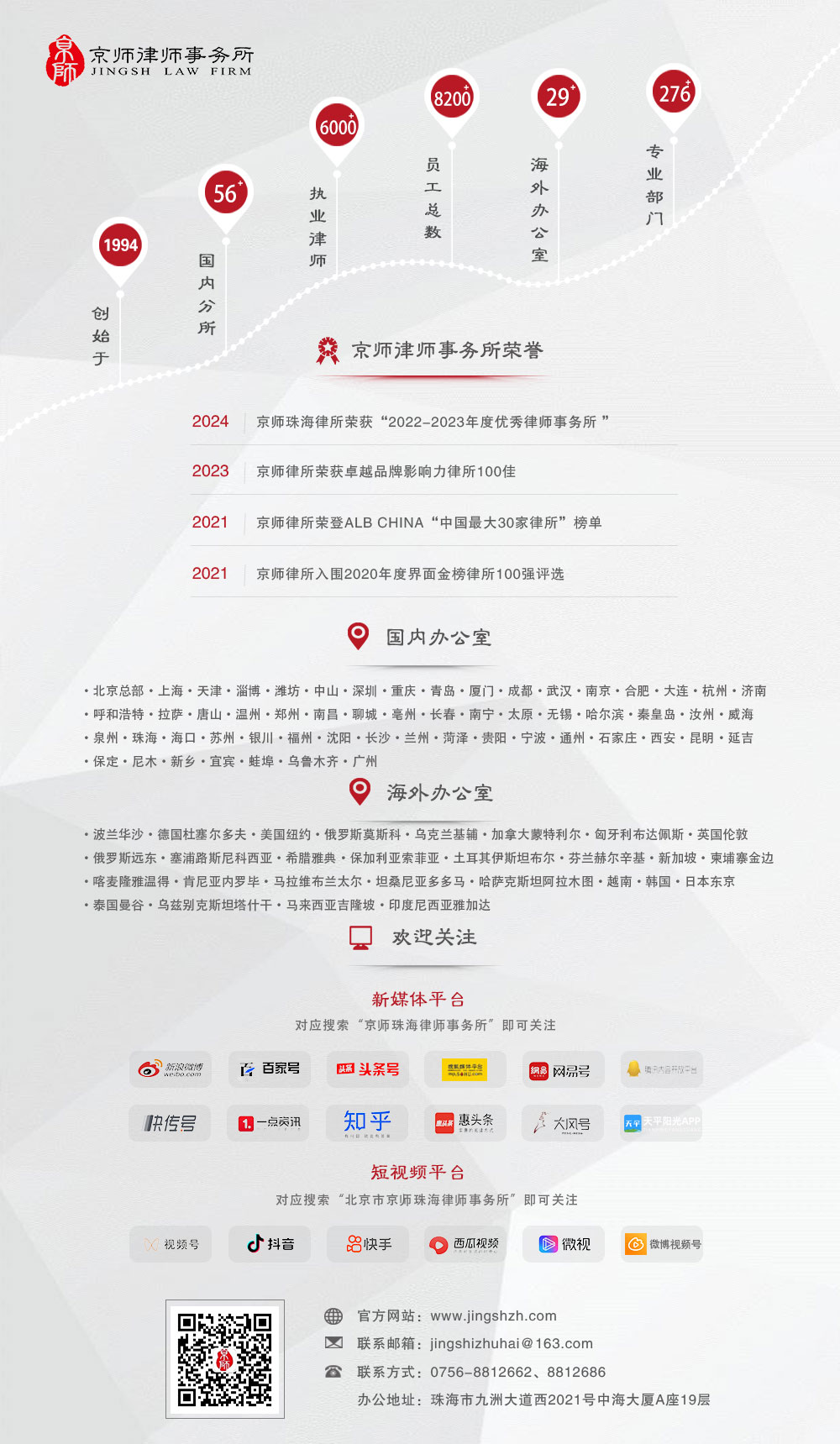

作者介绍

杨一平

北京市京师(郑州)律师事务所

实习律师