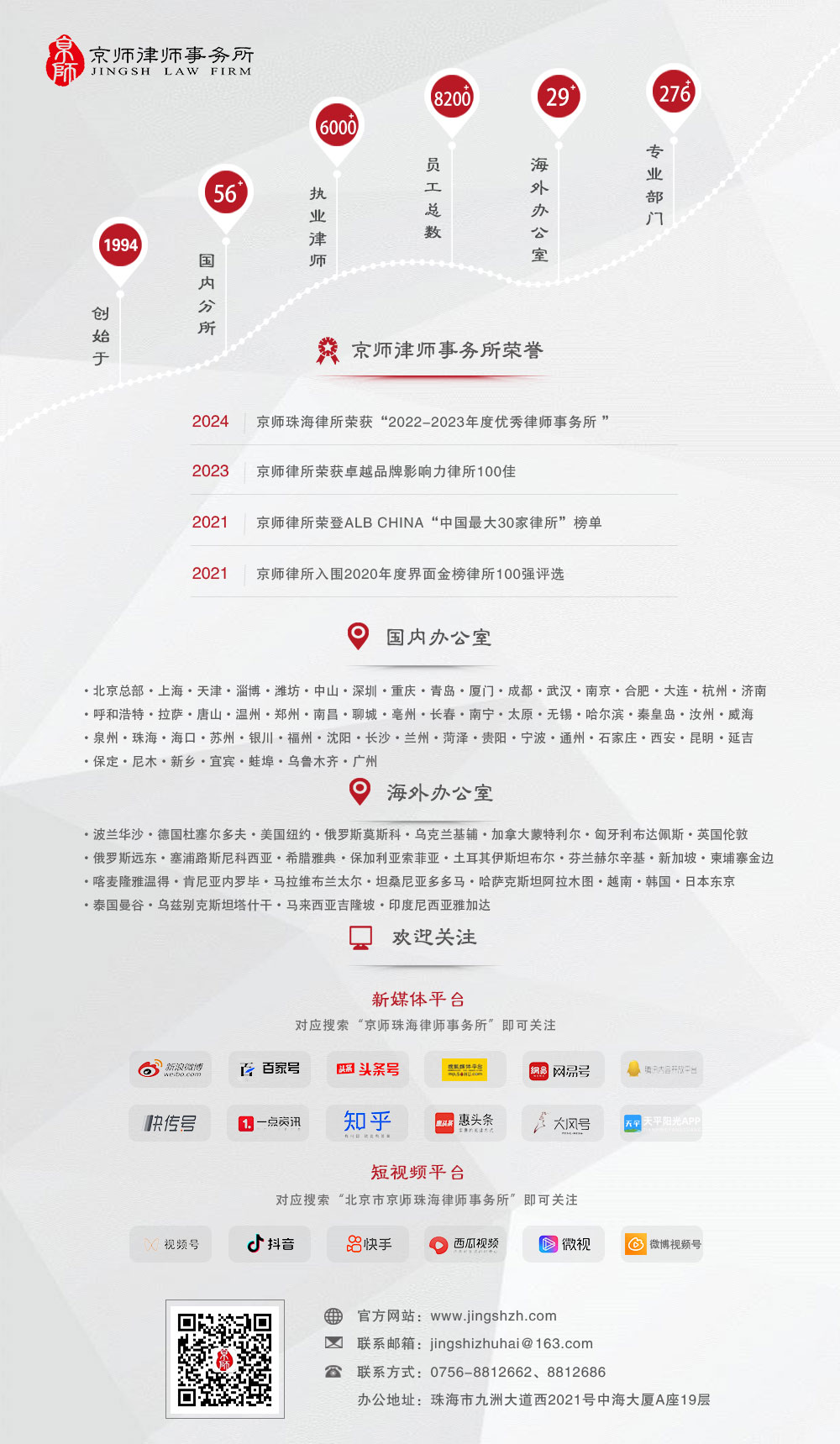

引 言

随着社会保障体系的完善与商业保险意识的增强,企业为员工投保团体人身意外险、或劳动者自行购买个人人身意外险的情形日益普遍。劳动者在工作中遭受意外伤害时,可能同时涉及工伤保险赔付与商业性人身意外伤害保险的理赔。两者在性质、功能、赔付项目上存在显著差异,能否“双重赔偿”成为实务中的焦点与难点。两种赔付在性质上是否存在根本冲突?劳动者能否就同一损害后果获得双重经济补偿?本文深入剖析两者法律属性与请求权基础,梳理司法实践中的裁判分歧,探讨双重赔偿的合理边界与适用规则,旨在为劳动者权益最大化、企业风险有效管理及司法裁判尺度统一提供理论支撑与实践指引。

关键词:人身意外险;工伤保险;双重赔偿;

一、工伤保险与人身意外险险种区分

JINGSHZHENGZHOU

(一)概念界定

依据《社会保险法》的相关规定,用人单位应当依法为其职工缴纳工伤保险,工伤保险是法定强制的社会保险,是职工享有的一项基本权利,用人单位不依法为其职工参保,将承担法律责任。同时,工伤保险最终也是按照法律规定的项目和程序来赔付。人身意外险是一种商业保险,商业保险的保险方与被保险方之间是保险合同法律关系,用人单位可自愿选择是否为其职工投保,赔付时是按照保险合同约定的事项及流程来进行理赔。

(二)请求权基础

工伤保险是国家强制实施的社会保险制度。用人单位有法定义务为职工缴纳工伤保险费,该义务不可通过协商免除。即使用人单位为职工购买了人身意外险,也不能替代工伤保险的缴纳义务。同时,工伤保险是法定强制的社会保险,是职工享有的一项基本权利,用人单位负有依法为全部职工参保缴费的义务,如果企业不依法参保缴费,将承担法律责任。工伤保险待遇请求权源于劳动者作为社会保险参保人的法定身份及工伤事实的发生。其权利基础是社会法上的法定之债。

就人身意外险来说,其属于人身保险,根据《保险法》第三十九条第一、二款规定:“人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险,不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人”。由此可见,商业意外伤害保险的受益人不能是用人单位,即最终保险的赔付是支付给劳动者或其家属的,故其性质实则为用人单位给予劳动者的一种福利,并不能代替用人单位应当承担的工伤保险待遇赔偿责任。人身意外险保险金请求权源于被保险人或受益人依据商业保险合同所享有的合同债权。其权利基础是私法上的约定之债。

由上可见,工伤保险与商业保险系不同法律关系。工伤保险赔偿的请求权基础是劳动者因发生工伤事故而获得的一种社会保险利益,请求的对象是工伤保险经办机构。工伤保险待遇的获取条件以及标准由相关法律、法规及政策进行明确规定。而商业保险的请求权基础是保险合同关系,请求权主体通常是保险受益人,请求的对象则是保险公司。用人单位为员工投保商业保险的行为属于给员工的额外福利保障。工伤保险与商业保险之间不存在替代或包容关系,且现行法律并未禁止工伤职工获得双重赔偿。

二、典型案例

JINGSHZHENGZHOU

一审:(2023)鲁1323民初1978号

二审:(2023)鲁13民终10386号

2019年10月郭某到甲公司工作,甲公司为郭某购买人身意外伤害保险,但是并没有为其缴纳工伤保险。2020年6月郭某在工作期间受伤住院。人社部门认定其为工伤。2021年11月保险公司向郭某支付人身意外伤害保险理赔金20万元。2022年8月19日劳动能力鉴定委员会鉴定郭某的劳动功能障碍程度为柒级,无生活自理障碍。郭某申请劳动仲裁,要求甲公司支付各项工伤待遇615719.79元。仲裁机构裁决甲公司支付郭某395382.4元,后双方均不服裁决,诉至法院。

法院经审理认为,《工伤保险条例》第六十二条第二款规定,依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。本案中郭某与甲公司存在劳动关系,甲公司未给郭某办理工伤保险,郭某之损伤已被认定为工伤,故应由甲公司向郭某支付工伤保险待遇。

本案争议焦点是:保险公司向郭某支付的意外伤害金是否应在甲公司应向郭某支付的工伤保险待遇中予以扣除?法院认为,《工伤保险条例》第二条规定,中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险,为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。工伤保险是社会保险的一个重要组成部分,是国家强制实施的一项社会保障制度,用人单位必须为劳动者参加工伤保险并依法缴纳工伤保险费,用人单位为职工购买商业性人身意外伤害保险的,不因此免除其为职工购买工伤保险的法定义务,职工获得用人单位为其购买的人身意外伤害保险赔付后,仍然有权向用人单位主张工伤保险待遇。故本案中保险公司向郭某支付的意外伤害金20万元,不应在甲公司向郭某支付的工伤保险待遇中予以扣减。一审判决后甲公司提起上诉,二审驳回上诉,维持原判。

法院认为,实践中很多单位存在用工不规范的情形,未给具有劳动关系的职工购买工伤保险,导致发生工伤事故后企业要自行承担工伤保险责任的情况,在劳动争议案件中企业购买的团体意外伤害保险不能抵扣企业应承担的工伤保险责任。

三、赔付项目的实务观点

JINGSHZHENGZHOU

(一)医疗费用等“费用补偿型”项目

该类项目适用损失补偿原则,不主张双重赔付。劳动者因工伤发生的实际、合理的医疗费用,在获得工伤保险基金足额报销后,其实际损失已得到填补。人身意外险合同中若约定适用补偿原则(如要求提供医疗费票据原件),则保险公司通常仅在社保报销后的剩余部分(扣除免赔额后)进行赔付。即使合同未明确,基于公平原则和防止不当得利,司法实践也倾向于不支持就同一笔医疗费用获得双重全额赔偿。

处理方式: 工伤保险优先报销 → 剩余部分(如有)由意外险按合同赔付(需符合条款)。

(二)伤残赔偿金、身故保险金等“定额给付型”项目

此类项目允许双重赔偿。此类赔偿金并非对具体财产损失的精确补偿,而是对受害人身体伤残、生命丧失这种不可逆转的人身损害及其带来的长期收入能力减损、精神痛苦等的抚慰和补偿。无论是工伤保险的一次性伤残补助金、工亡补助金,还是人身意外险的意外伤残/身故保险金,都是基于不同法律关系和制度目的对同一损害后果的给付,各自独立。其人身专属性极强,难以用“填平”标准衡量。

处理方式: 劳动者或其受益人可同时、全额主张工伤保险的一次性伤残补助金/工亡补助金和人身意外险的意外伤残保险金/身故保险金。两者互不抵扣。

(三)停工留薪期工资/误工费

该类项目性质特殊,需结合实际进行考虑,以免因重复赔偿造成劳动者利益与用人单位利益失衡。工伤保险的停工留薪期工资,是用人单位依法在职工治疗工伤期间支付的原工资福利待遇,具有工资补偿性质。

人身意外险通常不含直接的误工费赔偿。若有相关津贴,需看合同具体约定。若意外险赔付了误工津贴,理论上与停工留薪期工资性质不同(前者是商业合同给付,后者是法定待遇),但实践中可能引发争议,需结合个案条款判断是否构成重复获利。

四、结语

JINGSHZHENGZHOU

人身意外险与工伤保险待遇的双重赔偿问题,本质上是社会保障制度与商业保险机制在保障劳动者权益上的交汇与互动。一概禁止双重赔偿,可能削弱商业保险的补充保障价值,不利于劳动者充分抵御风险;而全面允许双重赔偿,尤其在费用补偿型项目上,则可能违背基本的公平原则和保险原理。

解决问题的关键在于精准识别并区分不同赔偿项目的法律性质与经济实质。对于具有严格补偿性质的医疗费用等支出,应坚持损失填平原则,避免重复获利;而对于承载着对生命健康权损害进行抚慰与弥补功能的伤残、身故赔偿金等定额给付项目,则应充分认可其人身专属性,允许劳动者基于不同的、独立的法律关系获得双重赔付,以实现权益保障的最大化。

作者简介

祁煊杰

北京市京师(郑州)律师事务所

专职律师

中共党员,法律硕士。

执业领域:政府法律顾问、企业法律顾问、民商事诉讼等。