在商品房预售交易中,多数购房者选择通过银行贷款支付购房款,银行为保证债权实现,往往要求开发商提供阶段性担保责任,即在房产办理正式抵押登记前承担连带保证义务。《民法典》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》生效后确立了预告抵押登记的效力,房产已经办理建筑物所有权首次登记,且不存在预告登记失效等情形的,应当认定抵押权自预告登记之日起设立。当抵押预告登记有效设立且具备转化为正式抵押登记的现实条件时,银行已获得具有优先效力的物权性保障,开发商的阶段性担保目的已实现,其责任理应免除。

JINGSHZHENGZHOU

一、问题背景

商品房预售制度是我国房地产市场的主流模式。在此模式下,购房人通常以所购预售商品房向银行申请抵押贷款。由于房屋在预售阶段尚未竣工,无法办理正式的所有权登记及抵押登记,银行债权面临巨大风险。为促成交易、保障银行债权,实践中形成了两项关键制度安排。

开发商的阶段性担保责任:开发商在购房人与银行签订的借款或抵押合同中,通常作为连带责任保证人向银行提供担保。该担保责任通常约定为“阶段性”,即自贷款发放之日起,至银行取得所购房屋的正式抵押权证明文件(如他项权证)并交付银行之日止,或者至购房人取得房屋所有权证书并办妥抵押登记之日止。

抵押预告登记制度:《民法典》第二百二十一条规定了预告登记制度。在预售商品房场合,购房人为担保其未来对银行的债务履行,在房屋符合正式登记条件前,可以就该房屋向不动产登记机构申请办理抵押预告登记。该登记旨在保障银行将来实现抵押权的请求权。

争议由此产生,当银行已就预售商品房成功办理了抵押预告登记且房屋已经办理建筑物所有权首次登记的情况下,开发商是否即可主张免除其阶段性担保责任?抑或必须等到正式的抵押登记办理完毕,完全达到担保合同条款约定的免除条件之后开发商的担保责任方能解除?

二、法律规定

在《民法典》生效之前,司法实践对预告登记是否设立抵押权存在争议,因预告抵押登记并非正式的抵押登记,人民法院认定银行对抵押财产优先受偿依据不足。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条明确了在满足以下条件时,抵押权自预告登记之日起设立:已办理建筑物所有权首次登记,首次登记是房屋产权明晰化的标志,若开发商未完成首次登记,抵押预告登记无法转化为正式抵押权;不存在预告登记失效情形:根据《民法典》第二百二十一条,预告登记后债权消灭或自能够登记之日起90日内未申请登记的,预告登记失效。

三、类似案例

云南省昆明市盘龙区人民法院(2025)云0103民初11558号中国某有限公司昆明盘龙支行;杨自美;昆明某有限公司金融借款合同纠纷一审民事判决书认为:依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第五十二条第一款的规定,案涉房屋已办理建筑物所有权首次登记及抵押预告登记,自预告登记之日起案涉抵押权设立,某行某甲为登记的抵押权人,故原告主张的抵押权优先受偿权成立,本院予以支持。而被告某乙属于阶段性担保,根据交易习惯及合同约定,该“阶段性”应是指在抵押房屋尚未设立抵押权,贷款人未取得抵押权优先受偿权之前的风险期,而本案中前述已认定原告取得抵押权优先受偿权,故被告某乙的阶段性担保责任免除,不应再承担连带还款责任。

江苏省盐城市中级人民法院(2021)苏09民终6923号某银行与卞某某、某房地产公司按揭贷款阶段担保案判决认为:在按揭贷款合同中,虽然当事人约定房地产开发公司的阶段性担保自借款人办妥房屋抵押登记手续并且贷款人收到他项权证之日起不再承担保证责任。不能因为主债务人即购房人的自身原因怠于办理产权登记,从而加重无过错保证人的保证责任。尤其是民法典实施以后,根据民法典担保制度司法解释的相关规定,抵押预登记的权利人可优先受偿。如主债务人一直不办理产权登记,提供阶段性担保的保证人的保证责任则无限期延长,该情形与设定阶段性担保制度的宗旨相悖,有失公允。因此,在所购房屋已具备办理产权登记条件而主债务人拖延不办理的情况下,房地产开发公司不应当对借款再继续承担阶段性保证责任。

上海金融法院(2022)沪74民终109号中国某银行股份有限公司上海市宝山支行与上海康某房地产发展有限公司等金融借款合同纠纷上诉案认为:关于康某公司的阶段性保证责任。《借款合同》虽约定,康某公司的保证责任至×××房屋产权证及抵押权证交某行宝山支行收执之日止,但对该条款的解释不应仅拘泥于所使用的词句,而应探究当事人的真意,结合行为的性质和目的、交易习惯及诚信原则进行解释。根据行业惯例,阶段性保证系开发商为担保银行在贷款发放后、房屋抵押权设立前的债权风险而提供的担保,与房屋抵押担保系互为承继,而非并存关系。本案某行宝山支行和康某公司的真意亦是如此,只是由于旧法未规定预告登记的优先受偿效力,才约定将提供抵押权证作为阶段性保证责任的解除条件。但抵押权证只是抵押权取得的表征,而非权利本身。在银行已可实质行使抵押权的情况下,如仅因未取得上述文件而认为其可继续享有开发商的连带责任保证及房屋抵押的双重担保,无疑将与双方当事人的缔约目的相悖,也有违诚信原则,缺乏经济上的合目的性和正当性。

四、律师分析

开发商与银行签订的阶段性担保条款通常约定责任免除条件为“办妥正式抵押登记”。但司法实践中,法院倾向于实质审查抵押权是否实际设立,而非机械适用合同字面表述。根据《民法典》第二百二十一条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款之规定,房产办理了预告抵押登记且该房产亦办理了建筑物所有权首次登记,不存在预告登记失效情形的,银行享有该房产的抵押优先受偿权。即满足预告抵押登记有效且建筑物进行首次登记的,银行享有抵押优先权。

在按揭房屋买卖关系中,开发商提供的是阶段性保证,提供阶段性保证责任的目的系银行在取得房屋抵押权前的风险窗口期平衡放贷风险,银行享有抵押权后,保证担保自然退出。开发商可以从银行所提供的保证合同中约定的阶段性担保责任条款为格式条款,以及合同目的已实现的角度进行抗辩,开发商提供阶段性保证责任,其本质是开发商为解决银行在放款日至取得房屋抵押权期间无任何增信措施的情况下,愿意在此期间提供连带保证责任,待银行取得抵押权后,不再承担保证责任。

因此,建议开发商在与银行签订保证合同时,优化阶段性保证责任解除条款,增加“因购房者过错未办理登记,开发商免责”条款,并且确保按时完成首次登记,加强贷后管理,及时督促购房者办理正式抵押登记。对购房者来说,要及时配合办理登记手续,避免因自身过错导致开发商免责,关注预告登记时效,防止因超期未登记导致权利丧失。

五、法条索引

《中华人民共和国民法典》第二百二十一条:当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力。预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的,预告登记失效。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款:当事人办理抵押预告登记后,预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿,经审查存在尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形,导致不具备办理抵押登记条件的,人民法院不予支持;经审查已经办理建筑物所有权首次登记,且不存在预告登记失效等情形的,人民法院应予支持,并应当认定抵押权自预告登记之日起设立。

律师介绍

宋梦迪 律师

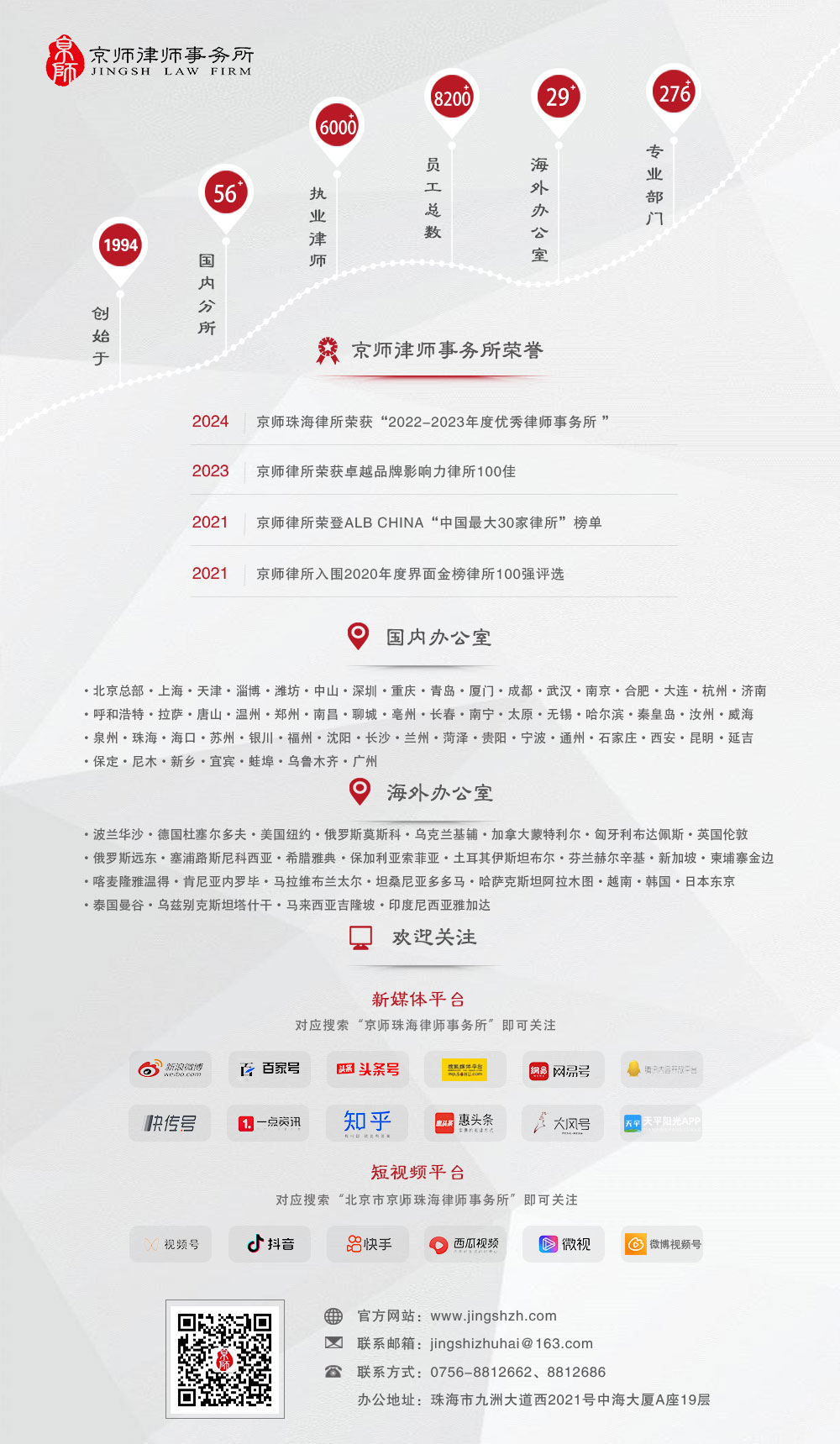

北京市京师(郑州)律师事务所