摘 要:

抵押车价格明显低于市场价,在二手交易中受人追捧,多数买家购买后,并没有出现问题和纠纷,导致很多人存在侥幸心理,跟风购买,但其实存在很大的法律风险,若车辆被法院查封扣押或者被其他权利人拖走,购买人可能面临“财货两空”、“诉累不断”的风险。

关键词:二手车;明知抵押权;返还购车款;

一、问题引入

笔者代理的一起案件。张某得知同事在二手中介郭某处低价购车,几年间也无事发生,感觉非常划算。于是2021年11月底通过微信沟通,从郭某处购买了一辆奔驰汽车(登记的车主是王某),共计17.6万元(含钥匙屏蔽、拆GPS、拖运费等),交付车辆后仅正常开了一个月左右,就被法院查封扣押。张某找郭某商议解决,遂向执行法院提出执行异议,但法院认为“案涉奔驰车辆系被执行人王某名下财产,执行该车辆并无不当”,驳回了张某的异议申请。2025年1月张某又以车辆被法院扣押,买卖合同目无法实现,起诉郭某要求返还购车款。一审判决驳回诉请。2025年4月笔者又代理二审上诉,法院改判认为双方均有过错,支持返还一半购车款。

实践中购车款是否应应当返还,返还比例多少?存在很大的争议,法院也没有明确的统一的指导意见,不同的法院存在很多互相对立矛盾的观点和判决。

二、观点一“购车时买方明知存在抵押,其属于自甘风险”,不应当返还

笔者代理的张某与郭某的案件一审判决就认为:被告已明确告知原告车辆处于质押状态,原告在明知车辆存在权利瑕疵的情况下仍选择购买,表明其对可能产生的法律风险有认知并自愿承担。出卖人的权利瑕疵担保义务,可因买受人明知或者应知标的物有权利瑕疵而被免除。被告已经交付车辆的合同义务已经履行完毕,而原告知晓案涉车辆的权利瑕疵,对此次交易产生的财产灭失风险亦明知,其以相对低价获得案涉车辆的合同目的已经达成。车辆被法院执行扣押系因原质押权纠纷引发,属于第三方合法行使权利所致,不应由被告承担,故法院不予支持。

同时支持上述观点判决还有:

1、(2023)吉05民终575号,吉林省通化市中级人民法院裁判认为:民法典第四百零六条规定“抵押期间,抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的,按照其约定。抵押财产转让的,抵押权不受影响。”双方交易不违反法律规定,被告未对车辆抵押车的性质隐瞒。购买人系完全民事行为能力人,与其年龄对应的社会经验,在明知是抵押车而低价购买,视为接受车辆的瑕疵和可能产生的风险。不予支持返还购车款。

2、(2024)鲁1724民初6095号,山东巨野县人民法院裁判认为:买卖合同系真实意思,不违反法律强制规定,应当有效。原告明知是抵押车无法过户,被告没有隐瞒重要的权利瑕疵。原告系完全行为能力的成年人,低价购买属于自担风险的行为。不予支持返还购车款。

3、(2024)鄂9006民初4082号,湖北省天门市人民法院裁判认为:案涉车辆驾驶证的登记车主系卢某姬,并非甲公司,案涉车辆存在明显的权利瑕疵,文某仍然低价购买,甲公司不承担瑕疵担保责任。合同已经履行完毕,要求解除返还购车款没有依据,不予支持。

三、观点二“出卖人无权处分,车辆已被扣押合同目的无法实现”,可以解除合同并要求返还全部购车款

支持上述观点的案例有:

1、(2024)京0115民初19048号,北京市大兴区人民法院裁判认为:《中华人民共和国民法典》第五百九十七条规定,因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的,买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。第五百六十三条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。案涉车辆的所有权人为案外人叶某,抵押权人为案外人平安银行,刘某并未取得该车的所有权或者处分权。现案涉车辆因其他经济纠纷被他人取走,致使王某丧失对案涉车辆的占有。合同目的无法实现,应解除。《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。王某有权基于合同解除要求刘某退还购车款。

2、(2024)湘1103民初5475号,湖南省永州市冷水滩区人民法院认为:被告朱某某出售的车辆系抵押车辆,该车辆转让既非基于原车辆所有人罗某某转让所得,又未取得原车辆所有人罗某某的授权,案涉车辆存在权利瑕疵。被告朱某某明知涉案车辆存在权利瑕疵仍出售给原告冯某某,其行为属于无权处分,但无权处分并不影响双方之间买卖合同的效力。现涉案车辆已被其他法院采取扣押措施,原告冯某某占有使用案涉车辆的合同目的已无法实现,案涉车辆被法院处置的情况符合“无法使用”的条件,被告朱某某应当返还购车款。

3、(2024)新01民终9058号,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院裁判认为:轩某虽告知马某案涉车辆系质押车,但无法证明案涉车辆的质押权人身份,亦不能证明轩某有权对外处分案涉车辆,致使本案标的物所有权不能转移,而后涉案车辆被案外人拖走,导致双方签订合同的目的不能实现,故马某要求解除与轩某之间车辆买卖关系并要求返还车款18万元的诉讼请求合法有据,法院予以支持。

四、观点三“双方均有过错,应根据双方过错大小共同承担。”,应当返还部分购车款

笔者代理张某与郭某二审上诉就是主张该观点,二审判决也基本采纳上述观点,该案二审法院认为:张某作为买方,占有使用车辆一个月后案涉车辆被法院查封并扣押,张某对案涉车辆的使用目的已无法实现,处于车钱两空的状态。张某在订立合同之初是明知车辆存在质押,但其知晓的程度并不完整,并不知道该瑕疵会导致标的物的基本效用显著降低(本案不是降低而是彻底无法使用)。所以案涉损失,二人均有责任,且二人过错程度相当,故本院酌定双方各承担 50%责任。

另(2024)沪0104民初12127号案件,上海市徐汇区人民法院裁判也有同样的观点认为:丁某在明知涉案车辆存在权利瑕疵的情形下出售给陈某,其行为属于无权处分,但无权处分本身不影响双方之间买卖合同之效力。因于出卖人无权处分,买受人要求解除合同的应予支持。合同解除后,有关合同解除的后果及责任、损失应由本案双方当事人依合同履行情况以及过错程度等因素进行承担。丁某明知涉案车辆存在权利瑕疵,将其转让给陈某,陈某明知涉案车辆系抵押查封车辆仍然向丁某购买,双方均存在过错。本院综合考虑原、被告的各自过错责任程度,酌情确定丁某返还陈某50%的购车款。

五、律师评析

笔者虽然认同第三种观点,但仍觉得有些“意难平”,处理的似乎还是不够合理,不够彻底。因为笔者代理的该案件中,郭某其实也不是第一手的中介,其前面还有至少两个中介,他们也赚取一部分差价。张某价格上的贪便宜和郭某赚取一手差价的行为过错只是占整体事件全部过错中的一部分,前手的几个中介也需要分摊责任,判决仅让张、郭二人各承担50%,仍有些差强人意。

此情况是很普遍的,大多数最后购车人只认识自己的“前手”,根本不认识“前手”的“前手”,也不知道前面还有几个“前前手”,分别叫什么名字。这一连串的“前手”中介对车辆的瑕疵其实都是明知的,而且都从中赚到了一部分差价。而到事发后,需要有人承担责任了,他们中有人却可以无需承担责任,做壁上观。法谚讲“任何人都不得从自己的错误行为中获利”,法律更不能支持这些“前手中介们”获取这“毒树之果”,至少他们已经获取的差价利润都应当“吐出来”。

笔者也设想过可能更合理的处理方案:第一种,起诉时法院同意一层一层的追加被告,直至追加至这辆车的登记所有人为止,再根据各自的责任大小分配责任比例,或者如果其中有人不积极提供自己“前手”的信息,可以以此为由令其承担其“上游”的全部比例的责任。第二种,根据合同相对性只起诉自己的前手,根据原告的过错大小,酌定承担一小部分,保留被告向“上游”起诉的权利,前手再拿到判决书后可以选择另案再起诉他的前手,后续可以逐级起诉,若有人基于各自原因不再起诉,属于自己自愿选择的结果,自己承担。第一种优点是可以“毕其功于一役”,但确实非常复杂,法院实务操作比较困难,可能遇到其他新的问题。而第二种相对个案处理比较简单,法院易操作,各个前手也始终享有有权利救济的“出口”,最终都能达到整体的公平合理,但也有小纠纷引发套娃诉讼,浪费司法资源的嫌疑。上述设想只是个人一点粗浅的看法,欢迎批评斧正。

六、结语

在此笔者提醒各位看官,二手车最大的风险不是车价,而是产权和车况的不可控,一定要谨慎购买。安全购车“三防线”要记牢:

1、法律防线,查清车辆“身份”与权属,合同关键条款设置(车辆性质承诺、权属瑕疵担保、过户责任条款);

2、技术防线,深度检测车况(避免事故/泡水/调表车);

3、金融防线,资金交付谨慎监管(核实收款对象身份、付款时间分期,完成过户支付尾款、避免使用现金)。

相关法规

根据《中华人民共和国民法典》第六百一十二条规定,出卖人就交付的标的物,负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务,但是法律另有规定的除外。第六百一十三条规定,买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担前条规定的义务。

最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)第二十四条“买受人在缔约时知道或者应当知道标的物质量存在瑕疵,主张出卖人承担瑕疵担保责任的,人民法院不予支持,但买受人在缔约时不知道该瑕疵会导致标的物的基本效用显著降低的除外。”

《中华人民共和国民法典》第五百九十七条规定“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的,买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任”。

《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。

《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。

*上下滑动查看

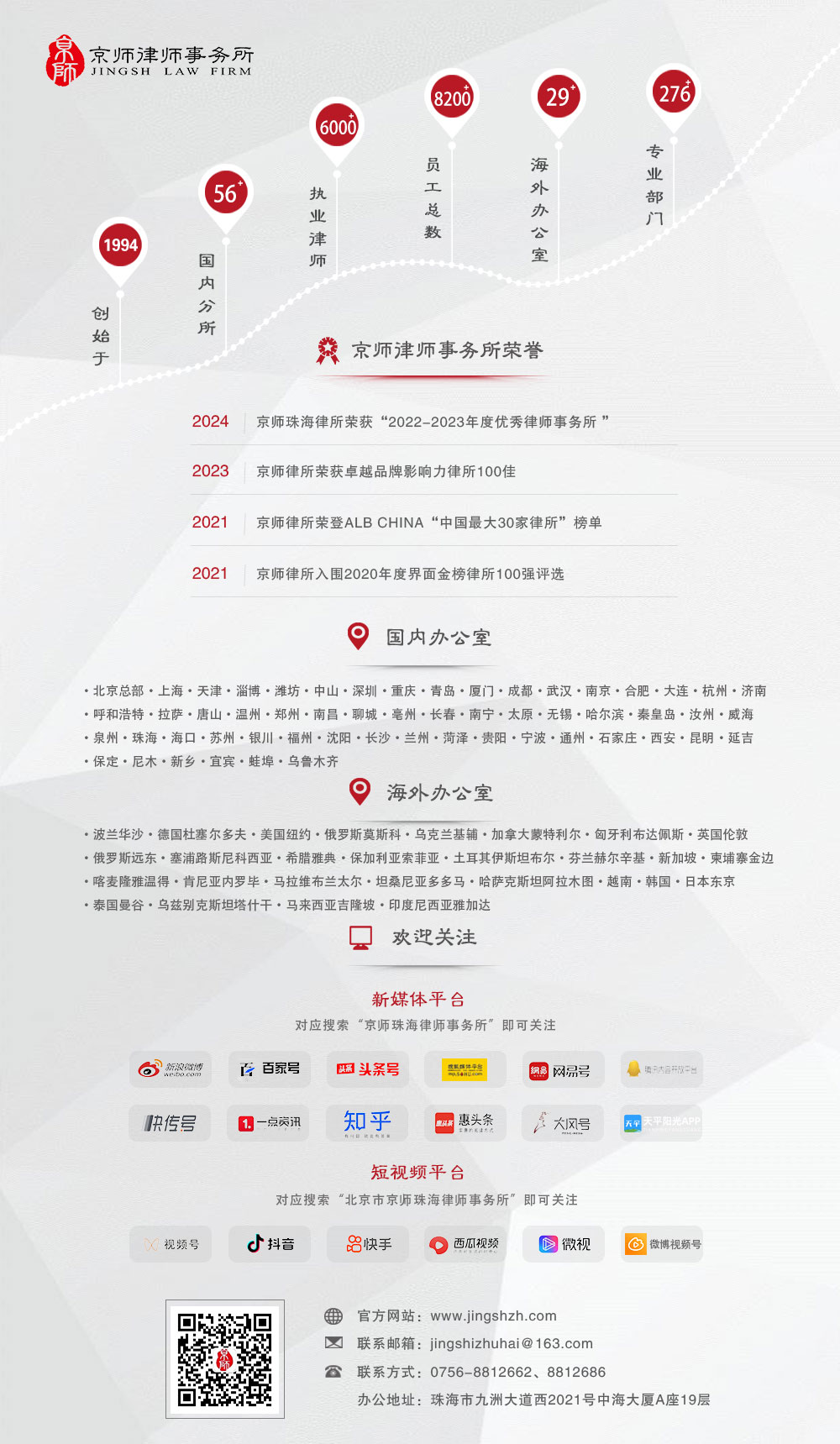

作者简介

谭 浩

北京市京师(郑州)律师事务所

专职律师

执业领域:刑事辩护、合同侵权、法律顾问