►作者:刘明律师团队

引 言

商业秘密的关联方是商业秘密保护中的特殊主体,其中尤以关联公司的问题最为典型。当前司法案例中,常见具备关联关系的法人主体共用商业秘密,或者一方主体就另一方主体所享有的商业秘密提出诉讼的情形。在此种情形下,商业秘密的保密性是否会因关联法人保密措施的不同而受到影响,成为本文要探讨的重点。

一、商业秘密的关联方概述

公司关联方,一般是指具有关联关系的公司实体,典型的形式包括母公司与子公司,即母公司可通过持股或者协议控制子公司。但与总分公司不同,母公司和子公司为独立法人,各自承担法律责任,二者间并非组成与被组成关系,而是相互关联的独立主体。

在商业秘密领域,关联方可分为“控制公司”与“被控制的关联公司”(以下简称“关联公司”)两类。二者在商业秘密层面的法律与事实关系主要表现为两种:一是双方共同享有某一商业秘密,如同一股东设立的两个公司混用或共用同一技术信息或经营信息;二是仅一方单独享有商业秘密,如关联公司独立研发技术方案,控制公司并未参与研发或签订使用协议。

二、共有商业秘密的保密性认定

共有商业秘密情形对保密性的影响

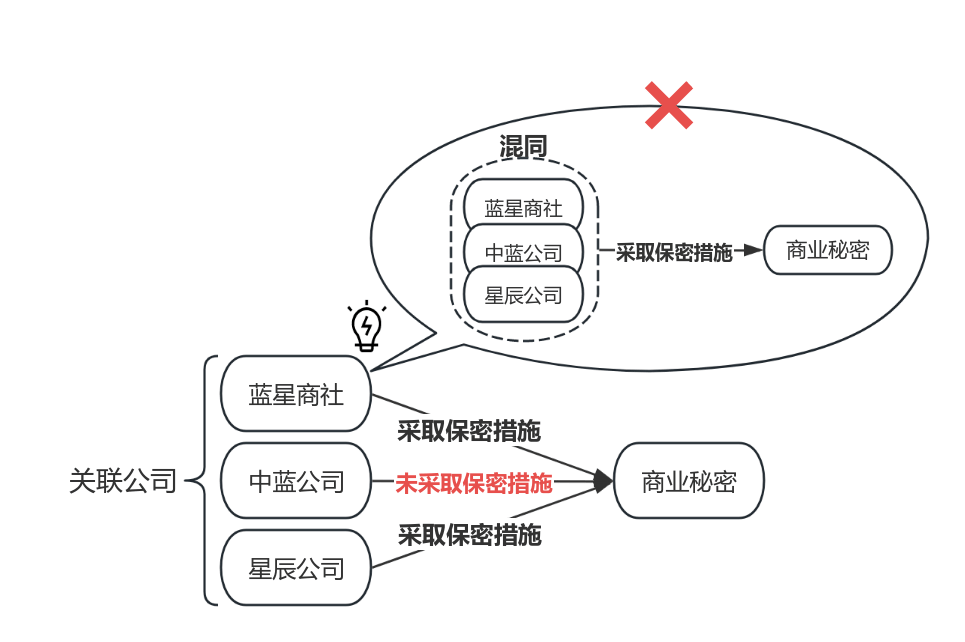

控制公司与关联公司虽具有控制与被控制关系,但均为独立法人,在管理制度上并不必然相同。在司法实践中,确有出现控制公司对该商业秘密实施了针对性的保密措施,但关联公司对该商业秘密未能采取足够保密措施的情形。

是否采取保密措施,是决定某一信息是否构成法律上商业秘密的决定性要素之一。

法条援引

《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条规定:“在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。”

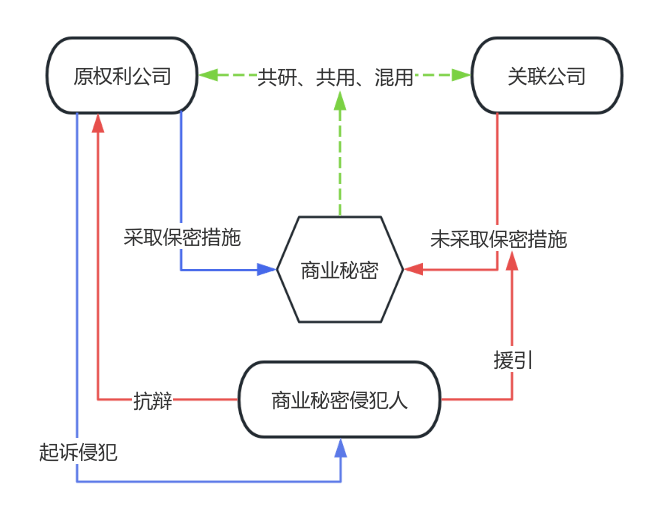

因此,倘若关联公司单方没有对与控制公司共有的技术信息、经营信息等采取保密措施,则该类信息的保密性是否会受到影响?该信息是否还能被控制公司作为商业秘密予以保护?

引案说理

在实践案例中((2017)最高法民申1602号),蓝星商社与中蓝公司(蓝星公司与中蓝公司为控制公司与被控制公司关系)共同享有某一商业信息,但中蓝公司并未对商业信息采取保护措施,因此一审和二审法院均认为该商业信息不属于商业秘密。在再审中,蓝星商社一方曾主张己方法人主体彼此间存在混同经营的关联关系,其中某一主体的保密措施理应涵盖其他关联主体,故该商业信息整体上具有保密性特征。

然而,再审法院认为,两家公司属于各自独立的民事主体,组织机构各不相同,本案并无充分证据证明三再审申请人存在“三个单位、一套人马、三位一体”的情形。此外,法院认为有权主张揭开公司面纱的主体通常限于公司债权人,公司或其控制股东不得为了自身的特定利益而自行主张。因此,中蓝公司未对商业秘密采取保护措施的事实,不能被蓝星商社的保密措施所补足,该涉案信息不属于商业秘密。

通过案例不难看出,在关联主体共有商业秘密的情形之下,各共有人均应就涉案信息采取合理的保密措施,彼此之间不能互相替代。具体到本案中,案涉技术信息在三个原告主体处分别形成,故应当依据“涉案各项技术、经营信息形成的具体时间以及对应的权利人,分别认定是否采取了合理的保密措施”。究其根本原因,关联主体之间为独立的法人,商业秘密的合法占有状态以及保密措施,不因权利主体的数量而发生改变,也不因权利主体彼此间的关系而被削弱。除此之外,关联主体之间虽然具备关联关系,但也不可主动去刺破法人的独立人格面纱,以求对单方保密措施实现“整合共用”。否则,关联主体完全可以借由主动的人格混同,变相对内部成员强加来自其他关联法人的义务。

从另一个角度来看,倘若控制公司明知或应知关联公司并未设定相应的保密措施,仍允许或放任其使用和流通商业秘密的,某种程度上属于借关联公司之手变相地将商业秘密的保密性削弱,允许商业秘密从己方“严密的保险柜”走向他方“广阔的露台”。此时,控制公司若对“侵犯”关联公司商业秘密的人员进行追究,则属变相降低了自己的保密义务,降低了对保密措施的举证责任,不合理地加重了被追究方的注意义务,本质上同“将案发前怠于保护的信息在案发后主张为商业秘密”的行为并无二致,毕竟侵犯人所在的关联公司本身并未对所涉信息采取合理的保密措施,侵犯人有理由认为该信息不为关联公司视为商业秘密。

因此,当关联公司并未对商业秘密采取保密措施时,关联公司的成员据此对涉案信息的保密性进行抗辩,本身具有法理与情理上的正当性。

三、共有商业秘密情形下商业秘密的保护思路

(一)设立独立且明确的保密措施

在共有商业秘密的情形下,一方的保密措施无法替代他方,倘若一方未采取明确的保密措施,则涉密信息可能被认定为缺乏保密性。因此,关联主体应分别建立与自身业务匹配的保密制度,明确商业秘密的范围。

关联主体双方应当采取有区别的保密措施,或者将具体适用该保密措施的法人单位进行明确列举,从而增强保密措施的针对性,明确某一保密措施的适用主体,以及该主体如何去贯彻这一保密措施。避免不同关联主体之间的保密措施因过于混同、模糊,使得一方关联主体的保密措施在外观与地位上过分依附于其他关联主体,最终导致案涉信息被法院认定为不具有保密性。

除此之外,对于一些需要在控制公司以及关联公司等关联主体之间进行流通、交换、共享的经营信息、技术信息等,关联主体可通过在彼此之间签订保密协议或授权协议等方式,进行商业秘密的共用与保密义务的明确,实现保密措施与保密意愿的相互确认甚至相互配合。在员工管理层面,有关主体应通过劳动合同、保密协议以及竞业限制协议,明确离职员工就某一商业秘密对所属法人以及其关联法人均负有相当程度的保密义务,明确将关联公司在保密义务的设定中置于同控制公司相等同的主体地位,反之亦然。

(二)扩大保密措施与意愿的外延

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第五条规定,人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度等因素,认定权利人是否采取了相应的保密措施。换言之,保密措施本身可视为保密意愿的客观化,至于其是否滴水不漏,不在司法机关的考虑范围之内。正因如此,司法机关在认定商业秘密保密性时,更侧重于观察权利主体对商业秘密采取的保密措施是否具有针对性,而非是否具有合理性。

基于此逻辑,控制公司与关联公司的特殊经营关系,反而有利于控制公司与关联公司在部分保密措施上实现一定程度的互通共享。

引案说理

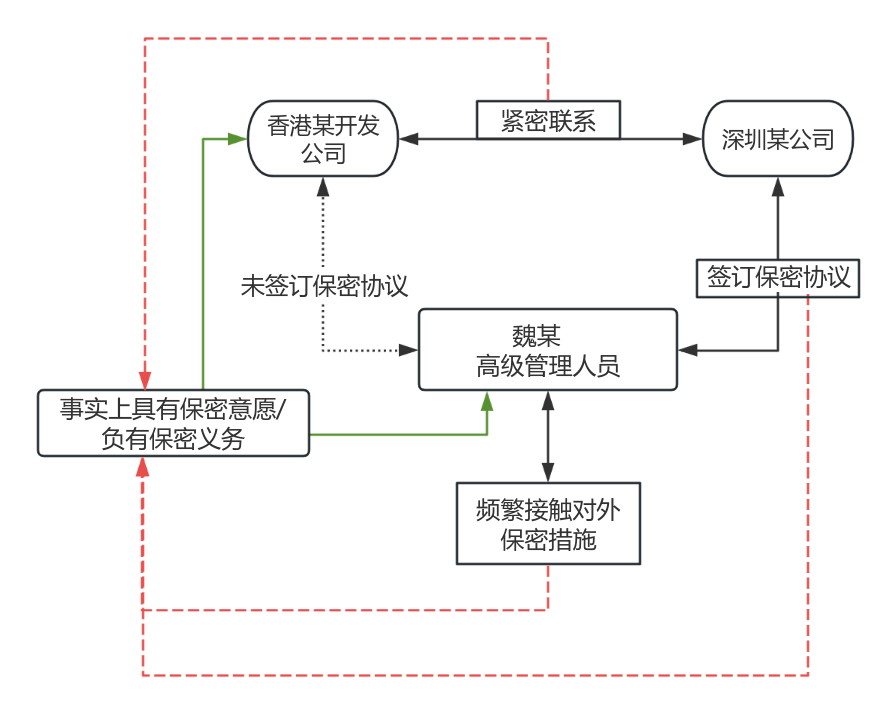

以香港某开发公司、魏某等侵害商业秘密纠纷案为例,香港某开发公司主张深圳某公司董事、高级管理人员魏某侵害商业秘密,而魏某则主张其签订的保密协议等属于代表公司对外签订,而并非自己同深圳某公司签订,与香港某开发公司更是无关,主张香港某开发公司并未对涉案商业秘密采取保密措施。

法院认为,香港某开发公司同深圳某公司在业务具体运营与员工日常管理上具有紧密联系的经营配合关系,深圳某公司采取的上述保密措施亦表明了香港某开发公司具有保密的主观意愿,可以作为香港某开发公司采取的保密措施;除此之外,深圳某公司、香港某开发公司为保护其商业秘密,均采取了相应的保密措施,魏某作为上述公司的高级管理人员,深入接触诸多保密措施的设定与运作,基于诚信原则负有保密义务。因此,魏某以未单独与香港某开发公司另行签订保密协议为由主张未采取保密措施,不能成立。

从此案中可以看出,在具有关联关系或其他混同经营等关系的法人主体之间,证明对相关人员等采取了独立的保密措施,并非唯一的保密性证明路径。

诚然,独立法人之间的保密措施不能互相替代,但保密措施所涵盖的管理与经营范畴未必不会等同,在控制公司同关联公司共有商业秘密的情形下,双方主体对涉商业秘密业务必然存在紧密配合甚至经营混同的情形,部门负责人、高级管理人员甚至相关员工等,在接触此类业务时必然会理所当然地处于保密措施的涵盖范围内,不应苛求关联主体与所有涉及商业秘密保护的主体均签订相应的保密协议。

因此,在保密措施的证明上,具有关联关系的权利主体应兼及对商业秘密的共用范畴以及其中所存在的紧密联系进行举证说明,并对涉案主体基于诚信原则等所应具备的义务进行充分论证。其核心在于通过论证事实关系,使得关联主体就商业秘密所采取的保密措施与所具备的保密意愿,能够扩散到成员个体身上,而非仅仅依靠关联主体是否同该成员签订保密协议等予以认定。

需要再次强调的是,公司成员个体之间保密义务的明确,并不等同于对商业秘密本身保密性的明确,必须以保密客体和保密意愿的现实存在为前提。因此,关联法人在日常经营管理中需积极就商业秘密本身设立一系列针对性的保护措施,明确保密措施所指向的商业秘密的具体范围,避免因保密范围过于宽泛而被法院认定为未采取有效的保密措施,或保密措施缺乏相应的保密客体。

四、结语

商业秘密的关联方是商业秘密保护中的特殊主体,其中尤以关联公司的问题最为典型。当前司法案例中,常见具备关联关系的法人主体共用商业秘密,或者一方主体就另一方主体所享有的商业秘密提出诉讼的情形。在此种情形下,商业秘密的保密性是否会因关联法人保密措施的不同而受到影响,成为本文要探讨的重点。

团队简介

刘明 律师

京师律所(全国)刑事专业委员会理事。某直辖市公安局公安工作经验,担任某头部互联网企业华东区域合规监察负责人五年。长期专注于企业反舞弊和商业秘密保护研究,为企业提供包括合规建设、反舞弊调查、商业秘密调查等法律服务。

刘明律师具有深厚的刑事控告理论和实战功底,在针对各种类型案件线索抽丝剥茧、寻找突破点,并固定证据方面尤为擅长,并因此保持较高的控告成功率,帮助委托人挽回损失,获得客户一致好评,具有良好的业内口碑。

万春花 律师

京师律所(全国)知识产权委员会理事,京师上海律所合伙人、知识产权中心执行主任。

有工科、法律双重教育背景,长期从事知识产权领域业务。代理过多家大型企业知识产权纠纷,同时在商业秘密纠纷方面经验丰富。

张倩文 团队顾问

某直辖市公安局公安工作经验,调查取证经验丰富,在控告的证据取证精准度、以及辩护角度突破性方面具有专长。具备丰富的知识产权、金融类等犯罪辩护实务经验。