以下文章来源于杜和,作者杜和

长期以来,建材行业(特别是水泥[1]、混凝土领域)一直是垄断案件的高发区,也是监管机构一再强调的反垄断执法重点领域之一。[2]

2021年8月19日,国家市场监督管理总局公布了江西省市场监督管理局查处的丰城市预拌混凝土协会及其会员企业垄断协议案[3],总计2.86亿元的罚没金额创造了建材行业新的反垄断处罚记录。此外,本案在违法行为、查办过程、处理结果等方面还存在诸多要点、亮点,值得建材行业从业者高度关注,对其他行业从业者亦有较高的参考价值。

1. 案情概要

执法机构调查发现,涉案建材企业自2012年7月起,通过成立“自律小组”、行业协会并下设营销中心、销售业务组、督查组等,多次达成共同固定及变更混凝土价格、统一原材料采购、联合抵制交易等垄断协议。在“自律小组”及之后成立的行业协会的组织下,涉案企业在各自经营活动中共同实施了多次固定及变更商品价格、限制商品生产数量、分割销售市场、联合抵制交易等行为。涉案行为属于典型的具有竞争关系的经营者之间达成并实施横向垄断协议的行为,违反了《反垄断法》有关禁止垄断协议的规定。

最终,执法机构决定对涉案行业协会处以50万元的顶格罚款,并建议民政部门依法撤销其社会团体法人登记;对6家涉案企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额8%的罚款;对2家涉案企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额3%的罚款。上述罚没款共计2.86亿元,打破了今年2月公布的由山东省市场监督管理局查处的淄博联和水泥企业管理有限公司及相关企业达成并实施垄断协议案[4]创造的2.28亿元的建材行业反垄断处罚金额记录。

2.违法行为

从反垄断执法的角度来看,本案涉及的固定价格、分割市场等横向垄断协议行为并不罕见,在反垄断领域通常被认为是最为严重的限制竞争行为,国外又称“核心卡特尔”。在部分国家和地区(如美国),实施该等行为的个人、企业甚至还会面临刑事制裁。

我国《反垄断法》第十三条规定,

“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:

(一)固定或者变更商品价格;

(二)限制商品的生产数量或者销售数量;

(三)分割销售市场或者原材料采购市场;

(四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;

(五)联合抵制交易;

(六)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。”

第十六条规定,“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。”

本案中,涉案行业协会及企业即违反了上述规定。并且,多数涉案企业的违法行为持续时间较长(6年多),实施的次数较多,涉及固定及变更商品价格、限制商品生产数量、分割销售市场、联合抵制交易等多种形式,对本行业市场竞争进行限制的同时,“要求统一从指定的石场购进原料,禁止私自在外采购原料”的行为也损害了上游的竞争。执法机构认定,相关垄断行为“持续时间长,情节严重,社会影响恶劣”,“侵害下游企业利益和消费者利益,严重损害社会公共利益。

此外,从处罚决定书及其他公开信息来看,本案涉及的相关垄断行为已经不仅仅是违反《反垄断法》而会遭到行政处罚的违法行为,而是同时进入了刑事打击范畴。

处罚决定书显示,为达到垄断当地预拌混凝土市场的目的,以涉案行业协会为依托,涉案企业有关人员“多次参与并共同使用暴力手段干扰、阻碍市场竞争,违法犯罪的刑事案、事件多达三十余起,涉及积极参加黑社会性质组织罪及故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪等多项罪名”。可以说,暴力情节的存在使得相关垄断行为变得加更为恶劣。

实际上,类似采取暴力手段、“涉黑涉恶”垄断市场的案件早已屡见报端。这些案件通常直接上升到刑事打击,而鲜少同步按照反垄断行政执法程序进行处罚。

3. 调查过程

本案案件线索来自于公安机关,具有先“刑”后“行”的特点。在反垄断调查开始前,公安机关对涉案行业协会负责人等人员涉嫌犯罪行为进行了侦查;在反垄断执法机构正式立案前,检察院已以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪等12个罪名对相关人员提起公诉。[5]

反垄断执法机构于2019年12月起开始调查,并于次年1月立案。调查期间,执法机构进行了现场检查、调查询问,提取了相关证据材料,对其他经营者开展调查取证,对本案证据材料进行深入核查。

值得注意的是,处罚决定书显示,本案认定涉案行业协会及企业违反《反垄断法》所依据的证据中,不仅有反垄断执法机构通过查询、现场检查、询问等获得的证据,也包含了公安机关讯问涉案行业协会、企业的负责人及有关人员的笔录。此种情况在既往的反垄断执法实践中较为少见。

4. 处罚亮点

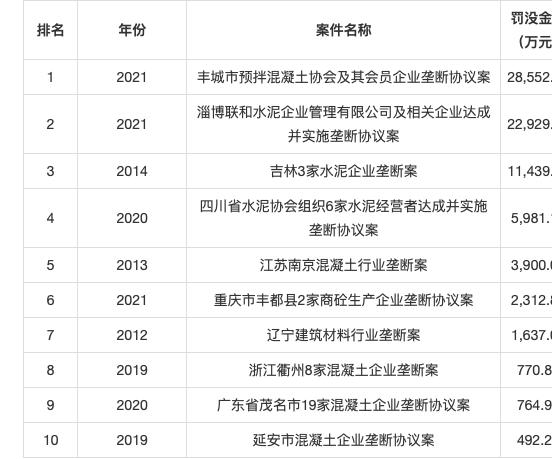

如前所述,本案2.86亿元的罚没金额创造了建材行业反垄断处罚新的记录。在建材领域,既往处罚金额过亿的案件并不多见,除本案外,仅有2014年查处的吉林3家水泥企业垄断案(约1.14亿元)[6]和前文提到的今年2月公布的淄博联和水泥企业管理有限公司及相关企业达成并实施垄断协议案(2.28亿元)。具体到混凝土行业,则是第一起。

表1.中国建材行业垄断案件罚没金额排名

(截至2021年8月19日)

《反垄断法》第四十六条规定,

“经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款;尚未实施所达成的垄断协议的,可以处五十万元以下的罚款。

经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。

行业协会违反本法规定,组织本行业的经营者达成垄断协议的,反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款;情节严重的,社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。”

执法机构调查发现,涉案企业成立涉案协会即是为了使“自律小组”管理形式合法化,“主要目的是为了继续组织实施垄断协议,排除、限制当地预拌混凝土市场正当竞争”,加之多次组织实施垄断行为,“持续时间长,社会影响极其恶劣”等,被认定“构成《反垄断法》所指的情节严重情形”。根据上述规定,本案涉案行业协会被处以顶格50万元的罚款,执法机构同时建议当地民政部门依法撤销其社会团体法人登记。虽然在垄断协议案件中常能见到行业协会的“身影”,但真正情节严重到被撤销登记,尚数罕见。

表2. 丰城市预拌混凝土协会及其会员企业垄断协议案罚没概况

单位:元

没收违法所得存在计算难度较大等问题,在反垄断行政执法中应用的较少。不过,本案的8家涉案企业均被处以了没收违法所得,且总金额高达2.57亿元,占罚没款的约90%。在具体计算违法所得时,执法机构扣除了“业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等合理开支”。关于违法所得的计算周期,其中6家涉案企业超过了6年(具体为2012 年 9 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日)。

虽然罚款金额整体占罚没款的比例不高,但其比例亦足以看出涉案企业违法情形的严重程度。6家一开始参与组建“自律小组”并持续参与后续垄断行为的涉案企业均被处以2018年销售额8%的罚款。另外2家企业,一家因“有被胁迫加入等情节”,另一家因“有实施时间晚、违法行为持续时间较短等情节”,分别被处以3%的罚款。

此处需要特别注意的是,“被胁迫”只是从轻处罚的情节,而不能作为实施垄断行为的免责事由。事实上,根据《禁止垄断协议暂行规定》和《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》的有关规定,即使经营者能够证明其达成垄断协议或从事的滥用市场支配地位行为是被动遵守行政命令(区别于企业之间)所导致的,也不能免责,而是可以依法从轻或者减轻处罚。

对于横向垄断协议案件中的“胁迫方”,其在申请适用宽大制度时会受到一定的限制。根据《国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南》第十条的规定,“经营者组织、胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议或者妨碍其他经营者停止该违法行为的,执法机构不对其免除处罚,但可以相应给予减轻处罚。”

5. 企业启示

截至目前,中国反垄断执法机构已公布了20余起建材行业垄断案件,罚没金额超过8亿元。无论是不断公布处理决定、处罚金额记录一再刷新的具体案件,还是今年年初国家市场监督管理总局宣布对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查[7],随后中国水泥协会发布《关于进一步学习贯彻<反垄断法>切实维护水泥市场公平竞争的通知》[8]等系列动作,都一再为建材行业从业者敲响了反垄断警钟。

行业协会不能成为组织垄断协议的温床,更不能成为企业便利达成并实施垄断行为的工具。即使是在上下游市场环境出现较大变动,成本攀升,经营困难的情况下,也需严格避免达成并实施垄断协议。

加强反垄断合规建设,预防垄断违法风险,是为正途;掌握反垄断规则,有理有据有力维护自身权益,是为利器。

注释:

[1] 参见笔者文章《水泥行业反垄断风险与合规问答》。

[2] 例如,国务院办公厅于2021年7月20日公布的《全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》中提到,“依法查处平台企业垄断案件,围绕医药、公用事业、建材、教育培训等重点民生领域开展反垄断执法,切实维护市场公平竞争秩序”。

[3] 参见《市场监管总局发布丰城市预拌混凝土协会及其会员企业垄断协议案的处罚决定》。

[4] 参见《市场监管总局发布淄博联和水泥企业管理有限公司及相关企业达成并实施垄断协议案的处罚决定》。

[5] 参见《宜春市人民检察院对以丁建民为首的黑社会性质组织20名被告人提起公诉》。

[6] 参见《三家水泥企业实施价格垄断被罚款1.14亿元》。

[7] 参见《市场监管总局依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查》。

[8] 参见《关于进一步学习贯彻<反垄断法>切实维护水泥市场公平竞争的通知》。

杜广普 京师律师事务所律师

执业领域:反垄断与竞争法、网络安全与数据合规、争议解决及公益法律服务。

杜广普律师毕业于武汉大学法学院,获得法律硕士学位。杜律师长期为众多跨国公司、大中型国有及民营企业提供专业法律服务,主要包括经营者集中申报、协助应对反垄断调查、针对竞争对手及上游供应商涉嫌垄断行为的举报、反垄断合规咨询及内审、反垄断诉讼,网络安全与数据合规法律咨询、个人信息保护(隐私)政策咨询与制修订、专项合规评估,技术出口管制合规咨询等,主要涉及TMT、快消品、能源、化工、医药、食品、家电等领域。